L’evoluzione della rappresentazione cartografica del paesaggio

Data:

8 Marzo 2019

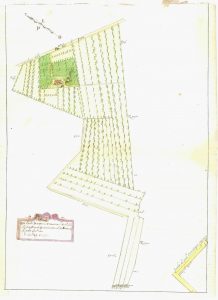

Mappa della possessione detta di San Severo. Nell’archivio della canonica di Santa Maria in Porto è conservato un fascicolo in cui sono raccolte le mappe del sec. XVII delle possessioni che l’abbazia aveva a Porto Fuori, in prossimità della chiesa e del monastero. Raffigurano le unità poderali e costituiscono le tessere di un mosaico che permette lo studio di una micro area di paesaggio agrario.

|

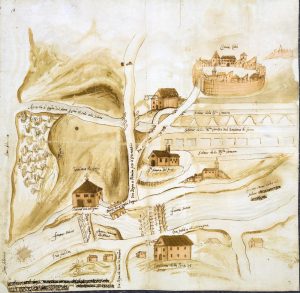

Carta del 1769 che rappresenta le prime risaie nelle valli della bonificazione gregoriana di proprietà dei Guiccioli, dei Rasponi e dell’Abbazia di San Vitale. La bonificazione avveniva per colmata: il metodo consisteva nel deviare un fiume carico di terre in sospensione dentro una valle circondata da argini e lasciar decantare le acque, infine avviare le acque chiarificate al mare con appositi canali.

|

Carta di Antonio Farini disegnata nel 1741, con valli, pinete e vari stadi di bonificazione gregoriana, che rappresenta la zona tra il Lamone e il Primaro. Nella parte alta della mappa viene raffigurato il profilo longitudinale della valle tra il Lamone e il Po.

|

Mappa del sedicesimo secolo raffigurante il territorio di Cervia, in cui vengono rappresentati diversi edifici particolarmente significativi: l’“Hostaria della posta del Savio”, il mulino di giacomo Lunardi, la chiesetta quattrocentesca di Santa Maria del Pino. Sullo sfondo la città di Cervia con le sue saline alimentate da un canale proveniente dal mare.

|

Mappa della città di Cervia proveniente dal fondo del catasto gregoriano, non datata ma probabilmente ascrivibile all’epoca napoleonica. Il catasto gregoriano (da Gregorio XVI, papa sotto il quale entrò in vigore) ha un carattere non descrittivo ma geometrico-particellare; riduce cioè ogni proprietà, che si tratti di terreni o di fabbricati, alla pura area geometrica, alla quale viene poi attribuito un numero progressivo (mappale) che serve per rintracciarla nei relativi registri che riportano il proprietario originario e i successivi passaggi, per vendita o eredità.

|

Prima della descrizione scientifica del paesaggio, come nel caso del catasto geometrico-particellare, la sua raffigurazione univa la precisione del perito con elementi artistici e figurativi più o meno iconografici. Nelle immagini qui proposte è preponderante l’uso del colore per descrivere il paesaggio agrario, e la presenza di edifici e costruzioni ben riconoscibili e particolarmente significative per gli abitanti del territorio.

Ad esempio nella possessione di San Severo la casa, il pozzo, la capanna sono disegnati senza l’utilizzo della corretta prospettiva; non è riportata la denominazione della coltivazione delle pezze di terra, ma sono i colori che suggeriscono se si tratta di “arativo, arativo arborato, o arativo arborato vitato”.

Nella carta delle risaie è ancora prevalente l’elemento pittorico e iconografico: i colori e la raffigurazione stilizzata delle coltivazioni descrivono il territorio naturale, e, al pari di quanto aveva fatto il cartografo delle possessioni di Santa Maria in Porto, il nord non coincide con il margine superiore, poiché l’orientamento del disegno è dato dall’interesse umano. Qui la rosa dei venti (tramontana, ostro, ponente e levante) mantiene “una relazione con il dato naturale” e non impone un orientamento esterno (i punti cardinali) allo spazio rappresentato. Raggiunta la completa astrazione della raffigurazione cartografica, “lo spazio in cui si situa l’oggetto diventa, da concreto, astratto” (F. Farinelli, I segni del mondo, La Nuova Italia, 1992, p. 32), in una strada che conduce alla “progressiva disumanizzazione delle convenzioni” della cartografia (ivi., p. 33). La carta del Farini, pure disegnata in pieno settecento la possiamo collocare ancora in una posizione intermedia: c’è una accurata misurazione del profilo longitudinale del territorio rappresentato, ma le piccole icone degli edifici, le raffigurazioni stilizzate delle coltivazioni, e gli elementi decorativi, fanno ancora parte di un arte cartografica in equilibrio fra pittorico e astratto. Tutto questo verrà a cadere definitivamente nel catasto, nel quale l’orientamento della carta a nord diventerà implicito, e ogni elemento, naturale o umano, del paesaggio corrisponderà unicamente alla sua area geometrica.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 09:03

Archivio di Stato di Ravenna

Archivio di Stato di Ravenna